「茶の間」の風景といえば、茶礼、茶の湯、食事や団欒の居住空間での様子が

容易に浮かびます。日本に於いてお茶に纏わる文化の発祥は奈良時代に遡ります。

茶の用途や、茶の間を構成した空間と人々は時代の変遷と共に多様化しつつあり

ながら、日本文化独自の思想と様式を整えた茶道へと進化したことをセミナーで

学びました。

茶人ゆかりの名所の写真を供覧しながらのご講演は、美術館の音声ガイドのように

解かり易く、現地の耳寄り情報をユーモアを交え紹介して下さいました。

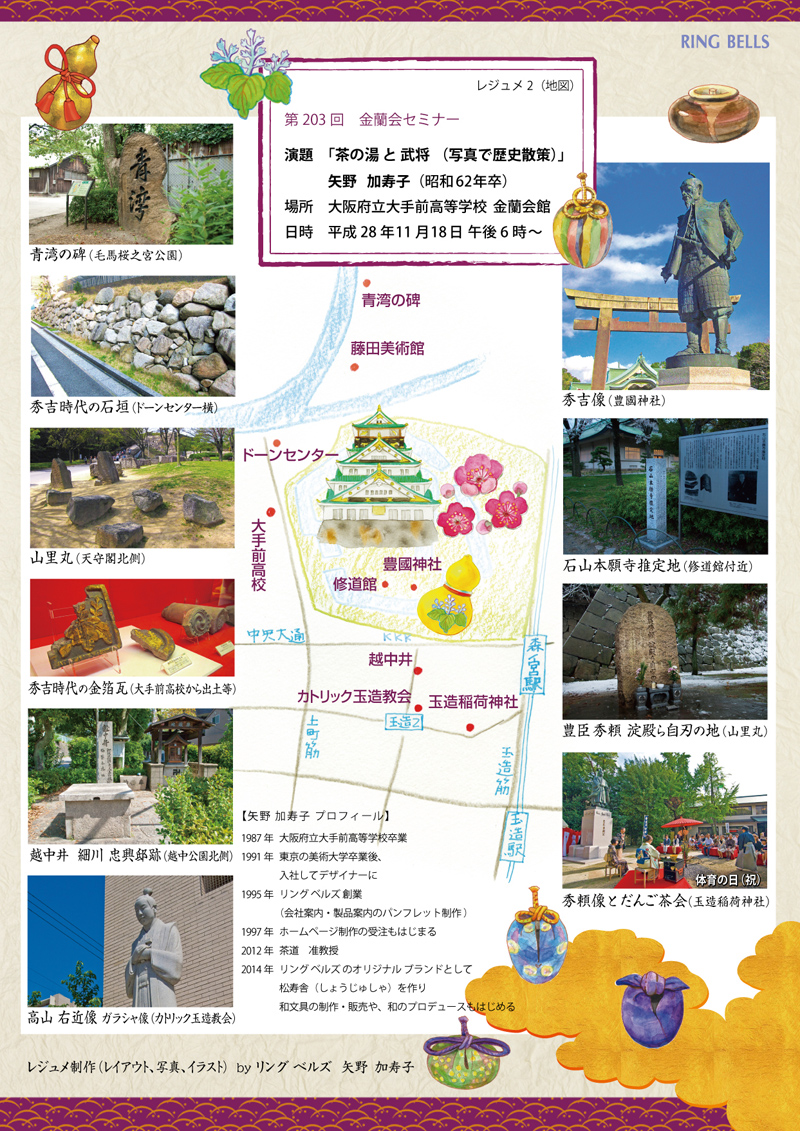

レジュメ歴史散策MAPには、茶室 山里丸(大坂城天守閣北側)、国宝 曜変天目茶碗

(都島区:藤田美術館)、越中井(玉造:細川忠興邸跡)など、大手前高校近郊に位置

する由緒ある名所への里程標が記されています。

秋〜初冬は、ちょうどツバキ科チャノキの果実期であり、前年の開花後に生った

茶褐色の実と、今年開花した花が同時に見られる季節にセミナーで茶の起源を辿ると

いう風味のある内容でした。

(以下はご講演の大意から抜粋)

8世紀:遣唐使や留学僧らにより茶種が仏教や唐の文化とともに渡来。当初は大変

貴重な良薬(餅茶)として一部の貴族や僧侶らの間で珍重される。しかし遣唐使廃止と

平安朝の動乱により、元々限局していた飲茶の風習はほぼ中断する。

12世紀末(鎌倉前期):茶祖・栄西禅師(臨済宗 建仁寺開山)が宋の禅寺より茶種を

請来、茶樹栽培を始め喫茶の法を広く説く。

「茶は養生の仙薬・延齢の妙術」(日本初の茶専門書『喫茶養生記』)

茶は二日酔いや修行僧の眠気覚ましに珍重される。

さらに、栄西から禅と茶の功徳を学んだ明恵上人(高山寺)が日本最古の茶園を開き

茶樹栽培・製法の源流となる(栂尾の本茶)。明恵が宇治へ茶種を移植するなど、茶の

栽培は京都の禅宗寺院を中核に畿内各地や関東へと伝播。

栄西に師事した道元(曹洞宗開祖)が禅院における喫茶儀礼である「茶礼」を制定。

〜鎌倉末期:喫茶の風は貴族や武家社会へも普及、社交の場「会所の茶」が流行し

薬用でなく嗜好飲料として茶の文化が定着。

14世紀(南北朝時代):「闘茶(お茶の産地当て)」が愛好される。

バサラの風潮を受けた武家茶寄合の中には、華美でにぎやかな酒宴を兼ねたものが

現れる。

「喫茶の亭」(二階建ての茶室と庭)、明るい室内、唐物道具・工芸品で豪華に装飾。

(室町時代初期〜中期’)

北山文化:茶会の趣向が変化。貴族らは茶室「会所」で風雅な儀礼作法・ささやかな茶事。

東山:貴族の建築、書院造りが住宅として普及し、茶会は会所から書院茶に移行。

書院の広間(芸能・文芸共通の場)日本風の書院飾り。

専用の茶室は無く、分離した点茶所から茶が書院へ運ばれる。

15世紀後半(室町時代):茶の文化の転換期

村田珠光「わび茶」を創始(称名寺 奈良市やすらぎの道傍)。

能阿弥・一休宗純(大徳寺)に学び芸術性、茶禅一味・心の修養を重視する。

書院茶と庶民の茶を統合し、四畳半の草庵を考案。

堺の町衆 武野紹?は珠光の茶道を深め、国際的な商業都市 堺の豪商は積極的に

茶の湯を受け入れ経済活動に活用。

16世紀後半(安土桃山時代):

堺 千利休 「わび茶」を大成。閑寂・簡素・枯淡の境地へ。

同時期、天下人 織田信長が茶の湯を正式な武家儀礼の資格として備え、華やかに

興隆する。

「茶道具 名物狩り」「茶堂」、政策「御茶湯御政道」

豊臣秀吉時代、茶の湯の権勢は最高潮に。「禁中茶会」「北野大茶の湯」を華々しく開催。

徳川時代、茶の湯の政治性は希薄化、将軍家の茶の湯指南である小堀遠州の死後、

天下人の茶の湯は終焉を迎える。